|

Mitglied

bei

Eine weitere Suchmöglichkeit besteht darin,

z.B. bei www.google.de das Suchwort

einzugeben und dann nach einem Leerzeichen den Zusatz site:www.cfs-aktuell.de

Sie erhalten dann alle Seiten auf

cfs-aktuell.de, auf denen der gesuchte Begriff vorkommt.

| |

Artikel des Monats September

2012 Teil 5

Eine neue Marburger Studie -

tatsächlich über "CFS"?

Analyse und Kommentar von Regina Clos

Artikel hier als pdf-Datei

Einführung

Eine neue Studie über "CFS" steht uns ins Haus. Dem Titel nach sollen

"Biologische Marker des chronischen Erschöpfungssyndroms" erforscht werden. Der Fachbereich Psychologie, Abteilung Klinische

Biopsychologie, der Universität Marburg führt derzeit diese Studie unter Leitung

von Urs Nater durch.

Gefördert wird diese Studie mit einem Millionenbetrag von der

Volkswagenstiftung.

Ist es nicht das, was wir immer wollten - biologische Marker für

unsere Krankheit zu finden, mit der wir diese eindeutig diagnostizieren und damit

"beweisen" können, dass und warum wir krank sind? Sind biologische Marker nicht

genau das Instrumentarium, was uns aus unserer Lage der Entrechtung und permanenten Demütigung,

der Nicht-Versorgung durch Medizin- und Sozialsystem herausbringen könnte?

Wie verführerisch ist da der Satz aus der

Infobroschüre, die die

Studienmacher verbreiten: "Unser Ziel ist es,

biologische Prozesse beim chronischen Erschöpfungssyndrom zu untersuchen."

Der Wunsch danach war wohl auch der Grund, warum der Vorstand des

Fatigatio zunächst auf diesen

verführerischen Titel der Studie hereinfiel und die im weiteren Raum von Marburg

wohnenden Mitglieder zu einer Teilnahme an dieser Studie aufforderte - bis er

durch entsprechende Hintergrundinformationen aufmerksamer Vereinsmitglieder eines Besseren belehrt wurde und

diese Aufforderung zurückzog.

Schaut man sich nämlich den bisherigen Forschungsbereich des

Studienleiters, die Studien, in denen er bislang mitgearbeitet hat und vor allem

die in dieser und den Vorläuferstudien verwendeten Definitionskriterien für

"CFS" an, dann wird klar, dass diese Studie das genaue Gegenteil erreichen wird:

alle bestehenden Vorurteile und Falschinformationen, dass "CFS" eine

stressbedingte Erkrankung und durch psychische Faktoren verursachte Störung sei,

werden mit großer Wahrscheinlichkeit bestätigt werden. Es sieht also so aus, als

würde uns eine solche Studie mehr schaden als nützen.

In dieser neuen Marburg-Studie werden

-

wahrscheinlich überhaupt keine

ME/CFS-Patienten untersucht werden, allenfalls werden sie eine verschwindende

Minderheit in der ausgewählten Studienkohorte ausmachen,

-

nahezu alle bislang bereits erforschten biologischen

Anomalien ignoriert bzw. nicht miteinbezogen,

-

äußerst fragwürdige Testmethodenverwendet

-

und es soll allem Anschein nach eine bereits früher auf höchst

unwissenschaftliche Weise erstellte, psychologische Verursachungshypothese

(die besagt: "CFS" kommt von frühkindlichen Traumata) bestätigt werden.

Würde diese Studie von vorneherein klar sagen, was sie wirklich

tut, nämlich zu versuchen, die möglichen Auswirkungen von anzunehmenden

(allerdings unbewiesenen und nur durch Fragebögen mit Selbstauskunft

"ermittelten") frühkindlichen Traumata auf drei oder vier Elemente

der neuro-endokrin-immunologischen Steuerungsmechanismen zu untersuchen, wäre

dies eine ehrenwerte Studie.

Interessanterweise wird in dem englischen Studientitel "How

Stress gets in the Body - A Psychobiological Approach to the Pathophysiology of

Chronic Fatigue" auch nur von Chronic Fatigue, also von Chronischer

Erschöpfung gesprochen, während in allen Vorgängerstudien und auch in dem

Informationsblättchen für Patienten wird aus chronischer Erschöpfung ganz

plötzlich "CFS".

Sie wäre genauso wie ihre Vorgängerstudie [1]

zunächst eine ehrenwerte und wichtige Studie, insofern, als sie die verheerenden

Auswirkungen von frühkindlichem Stress bzw. frühkindlichen Traumata wie

Misshandlung, Missbrauch, Vernachlässigung und Verlusterfahrungen untersucht,

die diese auf das Gehirn und evtl. auch bestimmte Elemente der neuroendokrinen

Steuerung haben können (Stressachse, d.h. die HPA-Achse, evtl. auch auf autonome

und immunregulatorische Systeme). Wenn ein solcher Zusammenhang wissenschaftlich

belegt wird und die Schlussfolgerung ist: frühkindliche Traumata können auch zu

körperlichen Veränderungen und Schädigungen führen, so ist das zunächst einmal

ein Fortschritt. Ein Fortschritt, der möglicherweise auch zu Behandlungsansätzen

für die armen Opfer solcher frühkindlichen Traumata führen kann.

ABER: Verspricht diese Studie auch für uns einen

Fortschritt? Eher nicht, denn bereits das Studiendesign enthält

mehrere katastrophale Fehler. Schauen wir sie uns genauer an.

Die Marburg-Studie: Welche Patienten werden hier tatsächlich

untersucht?

Schauen wir uns deshalb an, welche Patienten, d.h. welche Störung(en) hier denn tatsächlich untersucht werden sollen. D.h. nach welchen

Kriterien, nach welcher Krankheitsdefinition wird die Studienkohorte ausgewählt?

Es handelt sich dabei um eine Definition von

"CFS", die mit den ursprünglichen Definitionen etwa von Ramsay, mit der Fukuda-Definition oder gar mit der Kanadischen und der Internationalen

Definition des ME/CFS so gut wie nichts mehr zu tun hat. Von daher ist die

Studie vergleichbar mit dem Versuch, die Tuberkulose zu erforschen, indem man

alle Menschen mit Husten in die Studie einbezieht.

Sowohl aus der Vorgängerstudie [1] als auch aus einem Gespräch

mit einer der durchführenden Psychologinnen geht hervor, dass die verwendete

Krankheitsdefinition die sogenannte "empirische" Definition des CFS durch die

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ist, die von Reeves et al. erfunden

wurde und die vorgibt, einfach nur eine "operationalisierte" Form der

Fukuda-Kriterien von 1994 zu sein.

Die "empirische" Definition des "CFS" der CDC - ungeeignet bis betrügerisch

Leonard Jason hat in mehreren Artikeln nachgewiesen, wie

fehlerhaft diese sogenannte "empirische" Definition des "CFS" der CDC

ist:

Diese Definition schließt mehrheitlich

Menschen mit einer majoren Depression, mit anderen psychiatrischen Erkrankungen

und unspezifischen Erschöpfungszuständen ein, denen das entscheidende

Definitionskriterium des ME/CFS fehlt: die Zustandsverschlechterung nach

Belastung. Menschen mit neurologischen Störungen, wie sie für ME/CFS-Patienten

typisch sind, werden aus dieser Definition ausgeschlossen. Patienten, die mit

der sogenannten "empirischen" Definition von Reeves et al. identifiziert werden,

erfüllen die Kriterien der Kanadischen Definition in keiner Weise. Sie können deshalb nicht als ME/CFS-Patienten klassifiziert werden (die

Internationale Definition gab es zum Zeitpunkt des Erscheinens von Jasons

Artikel noch nicht, aber für diese gilt anzunehmenderweise das gleiche wie für

die Kanadische Definition).

Nach einem halbstündigen Gespräch mit einer der durchführenden

Psychologinnen dieser Studie hat diese eindeutig bestätigt, dass diese

"CFS"-Kriterien zur Auswahl der Studienkohorte verwendet werden sollen.

Und wenn man von vorneherein eine Gruppe von Menschen mit

psychischen Störungen aussucht, braucht man sich nicht zu wundern, dass man

darin dann einen hohen Prozentsatz mit negativen Kindheitserfahrungen findet -

wie das in den Vorgängerstudien der Marburg-Studie der Fall war.

Eine kleine

Auswahl von Artikeln und Studien über die Fehlerhaftigkeit der sogenannten

"empirischen" oder "operationalisierten" Definition finden Sie im Artikel des Monats

September-12-6.

Dass diese "empirische" CFS-Definition auf regelrechtem

wissenschaftlichen Betrug basiert - und damit Studien, die auf ihr beruhen,

keinerlei Aussagekraft haben - hat Mary Schweitzer in ihrer Analyse "CDC-Forschung

über CFS: Offener Betrug" nachgewiesen.

Kann eine Studie, die zentral auf diesen "operationalisierten"

Kriterien beruht, irgendetwas ergeben, was von wissenschaftlicher Relevanz ist?

Müssen nicht alle Ergebnisse, die sie liefert, von vorneherein ebenso falsch und

unwissenschaftlich sein wie die Reeves-Kriterien? Und vor allem: Sagt sie

IRGENDETWAS über ME/CFS-Patienten aus?

ME/CFS-Patienten werden durch die verwendete "CFS"-Definition und die

Teilnahmebedingungen weitgehend ausgeschlossen

Hinzu kommen die Anforderungen zur Teilnahme, die allenfalls

leicht erkrankte ME/CFS-Patienten bewältigen können: sie müssen zweimal nach

Marburg fahren und dort wahrscheinlich mehrere Stunden mit dem Ausfüllen von

Fragebögen, diversen Untersuchungen und der Teilnahme an einem "Stresstest"

verbringen. Dabei handelt es sich laut Auskunft der Psychologin um "eine Art

Schultest". Allein das schließt die Mehrheit der ME/CFS-Patienten aus, weil sie

weder körperlich noch von der geistigen Leistungsfähigkeit ein solches Pensum

bewältigen können.

Schaut man sich einen von diesem Marburger Institut unter

Leitung von Urs Nater erstellten Fragebogen an, dann wird klar, dass der

typische ME/CFS-Patient nicht iin der Lage ist, einen solchen Fragebogen ohne

massive Überschreitung seiner körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit

auszufüllen - und dieser

Fragebogen zur Erfassung funktioneller somatischer Syndrome (Auszug

über "CFS" siehe unten) ist

anzunehmenderweise auch Bestandteil der Erhebungen in dieser Studie.

Versuchen sie es trotzdem, so riskieren sie die für ME/CFS

typische Zustandsverschlechterung nach Belastung, die Post-exertional Malaise.

Übrigens: die o.g. Psychologin versicherte mir, dass die Studie

vom Ethikrat der Marburger Universität genehmigt worden sei und deshalb den

teilnehmenden Personen kein Schaden zugefügt würde.

Hätten Ethikrat oder Studienleiter wirklich eine Vorstellung von

ME/CFS, dann wüssten sie, dass allein die Teilnahme an der Studie für

ME/CFS-Patienten schädlich ist insofern, als die dazu notwendige Anstrengung die

Grenzen der Belastbarkeit dieser Patienten bei weitem überschreitet und

unausweichlich zu einem anschließenden Crash, einer Zustandsverschlechterung,

führen muss. Das gilt bereits für die leicht erkrankten Patienten, die überhaupt

in der Lage wären, das geforderte Pensum zu bewältigen (Anreise, mehrstündiger

Aufenthalt, Ausfüllen von Fragebögen, Untersuchungen irgendwelcher Art,

Teilnahme am "Stresstest" etc.)

Zusätzlich eingeschränkt wird der Teilnehmerkreis durch folgende

Bedingungen:

"Teilnehmen können

Frauen zwischen 18-45 Jahren, die nicht schwanger sind, nicht

hormonell verhüten und nicht stark übergewichtig sind."

ME/CFS

betrifft auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und Erwachsene über 45

Jahren - und es betrifft vor allem auch Männer. Aus welchem Grund wird hier

schon einmal mindestens die Hälfte aller ME/CFS-Patienten ausgeschlossen?

Weiter hinzu kommt diese

Teilnahmebedingung:

"Einige körperliche und

psychische Erkrankungen werden beim 1. Termin untersucht und

führen möglicherweise zum Ausschluss der folgenden Untersuchung."

Zwar ist nicht spezifiziert,

welche körperlichen und/oder psychischen Erkrankungen zum Ausschluss führen.

Festzuhalten bleibt: zahlreiche ME/CFS-Patienten haben außer ihrer eigentlichen,

körperlichen, sprich: neuroimmunologischen Krankheit ME/CFS auch noch andere

körperliche Erkrankungen, die hinzukommen. Und viele ME/CFS-Patienten entwickeln

reaktiv, d.h. infolge der Verheerungen, die diese Krankheit anrichtet, auch

psychische Symptome wie depressive Episoden. Und sie haben vor allem jede Menge

neurologischer Symptome.

Hier

können Sie sich die Beschreibung der Symptome der schwer erkrankten

ME/CFS-Patientin Klara ansehen - eine Dimension von Leid, das vorzustellen

sich die Marburger Forscher wahrscheinlich nicht in der Lage sind.

Sonst hätte die o.g. Psychologin auf meinen Einwand, dass schwer (und auch

moderat) erkrankte ME/CFS-Patienten gar nicht teilnehmen können, nicht nur mit

der lapidaren Antwort "Schade" reagiert. Immerhin gestand sie ein, dass dies die

Studienergebnisse doch etwas einschränke.

Mein Urteil: Mit diesen Einschränkung

für die Teilnahme geht die Aussagekraft der Studienergebnisse im Hinblick auf

ME/CFS-Patienten von vorneherein gegen Null.

Und wir bräuchten uns eigentlich mit

den weiteren schweren methodischen Fehlern nicht mehr befassen und diese Studie

"abhaken". Dennoch forschen wir einmal weiter:

Was ist die zu testende Studienhypothese?

Da in dem "Informations"-Blatt für Patienten die Studienhypothese nicht

beschrieben wird, habe ich die o.g. Psychologin in einem Telefongespräch mehrfach danach gefragt. Sie

antwortete, man wolle bestimmte Parameter zwischen CFS, Schmerzpatienten und

Gesunden vergleichen. Sie verwies auf das, was in dem Infoblättchen für

Patienten steht:

"In unserer Studie wollen wir

Hormone, Immunzellen und die genetische Aktivität zwischen Frauen mit dem

chronischen Erschöpfungssyndrom und nicht erschöpften Frauen vergleichen. "

Mein Einwand, das sei ja doch der zweite Schritt, also die

Methode, mit der die Hypothese überprüft werden solle, aber wie denn der erste

Schritt, also die Hypothese aussähe, wird nach wiederholter Nachfrage

dahingehend beantwortet, dass man sich nach früheren Studien richten würde. Aber

auch hier bleibt die Auskunft schwammig, und erst eine gezielte Nachfrage, ob

sie sich nach Studien von Nater, Reeves, Heim et al. richten, ergab schließlich

ein entsprechendes Zugeständnis, dass man sich nach diesen Studien richten

würde.

Es ist stark anzunehmen, dass die Vorläuferstudie, auf der

die jetzige aufbauen soll, die von Heim/Nater/Reeves et al. ist:

"Childhood Trauma and Risk for Chronic Fatigue Syndrome – Association with neuroendocrine dysfunction." [1]

Die Vorgängerstudie

Die Hypothese dieser Vorläuferstudie ist:

"Wir

haben

bereits vorgeschlagen,

dass frühe

negative

Erfahrungen

wie Kindesmissbrauch,

Vernachlässigung, Verlust und ein

prädisponierender Faktor dafür sein könnte,

der eine

erfolgreiche

Anpassung an

Stress

beeinträchtigt und damit

das Risiko CFS, zu entwickeln

fördert." Aus [1], S. 72

("We previously suggested that early adverse

experience such as childhood abuse, neglect and loss might be a predisposing

factor that interferes with successful adaptation to stress, thereby conveying

risk to develop CFS." )

Als Literaturverweis für diesen Satz finden wir einen Artikel

von Reeves et al. von 2006 mit dem Titel

Early

adverse experience and risk for chronic fatigue syndrome: results from a

population-based study.

("Negative Kindheitserfahrungen und das

Risiko für Chronic Fatigue Syndrome: Ergebnisse aus einer bevölkerungsbasierten

Studie") [2]

Dieser Artikel von 2006 beruht jedoch ebenso auf der sogenannten

"empirischen" CFS-Definition von Reeves et al. - d.h., er sagt über

ME/CFS-Patienten so gut wie gar nichts aus. Da über die "empirische" Definition

eine große Anzahl von Menschen mit psychischen Störungen, etwa einer majoren

Depression, und anderen unspezifischen Erschöpfungszuständen ausgewählt und

untersucht werden, ist es deshalb kein Wunder, wenn man im Abstract der Studie von 2009, also der Vorläuferstudie

der Marburg-Studie, wir die folgende Schlussfolgerung finden:

"Diese Studie liefert Belege für ein erhöhtes Vorkommen

zahlreicher Arten von Kindheitstraumata in einer bevölkerungsbasierten

Stichprobe von klinisch bestätigten CFS-Fällen verglichen mit nicht-erschöpften

Kontrollpersonen. Unsere Ergebnisse lassen darauf schließen, dass

Kindheitstraumata ein wichtiger Risikofaktor für CFS sind. Das Risiko war zum

Teil mit einem veränderten emotionalen Status verbunden. Studien, die die

psychologischen und neurobiologischen Mechanismen untersuchen, die negative

Kindheitserfahrungen in ein Risiko für CFS übertragen, könnten unmittelbar Ziele

für eine rechtzeitige Prävention des CFS sein." Aus [1], S.

72

Warum eine "neue"

Studie, wenn deren Hypothese doch als bereits bewiesen angesehen wird?

Diese Vorgängerstudie [1]

erhellt auch, warum die in Marburg jetzt

eine neue Studie dieser Art durchführen wollen: Diese frühere Studie ist

eine retrospektive Studie, d.h. die spätere Auswertung einer früher

durchgeführten Studie von Reeves et al. Und dass sie nur auf

selbstberichteten Kindheitserfahrungen beruht, nicht aber auf

"objektiven" (psychologischen) Testverfahren. Und sie wurde in Georgia und

Wichita durchgeführt.

Urs Nater will also jetzt eine deutsche Studie machen,

die überdies eine prospektive Studie, also eine in die Zukunft

gerichtete Langzeitstudie sein wird. In diesem Papier finden wir am Schluss

den Satz:

"Langzeitstudien sind nötig, um Informationen über den kausalen

Zusammenhang zwischen Kindheitstraumata, Hypocortisolismus und CFS zu

liefern und um systematisch Entwicklungslinien sowie abschwächende und

vermittelnde Faktoren dieses Zusammenhangs zu untersuchen."

Aus [1], S.79

("Longitudinal studies are needed to provide information on the

causal relationship between childhood trauma, hypocortisolism, and CFS to

systematically evaluate developmental trajectories as well as mediators and

moderators of this relationship.")

Über weitere Gründe

kann man nur spekulieren oder aus dem Zusammenhang, in dem diese Studie

stattfindet, Schlüsse ziehen, die Sie unten im

Fazit finden.

In dieser Vorläuferstudie finden wir auch Hinweise darauf,

welche psychologischen Testverfahren wahrscheinlich auch in der

Marburg-Studie eingesetzt werden und mit denen eine psychische Störung und Kindheitstraumata ermittelt

werden sollen. Man findet diese Testverfahren in der Literaturliste

unter den Ziffern 23 bis 31 ([1], S. 79).

Hier handelt es sich ausschließlich um Testverfahren, mit

denen organische Erkrankungen erstens gar nicht untersucht und erfasst werden

können, und zweitens deuten sie die Symptome bzw. die emotionalen Reaktionen auf eine organische

Erkrankung sofort in ein psychisches Problem um. Wenn man

beispielsweise die Frage "Machen Sie sich Sorgen über Ihren

Gesundheitszustand?" als ME/CFS-Patient mit "JA" beantwortet, so wird das

als Ausdruck von Hypochondrie oder falschen Krankheitsüberzeugungen

gewertet, sprich, als ein psychisches Problem...- denn man geht ja davon

aus, dass "CFS" keine organische, sondern eine "somatoforme" oder psychische

Erkrankung sei.

So "belegt" man seine eigenen Zirkelschlüsse

"wissenschaftlich".

Ob und in welchem Umfang in der Marburg-Studie andere

Untersuchungsmethoden verwendet werden, mit denen die zahlreichen

nachgewiesenen Anomalien bei ME/CFS nach der Fukuda- bzw. der Kanadischen

Konsensdefinition erfasst werden können, bleibt unklar. Nach Auskunft der

Psychologin werden die Patienten daraufhin untersucht, ob sie nicht gerade

eine Grippe haben. Ansonsten wird ein Blutbild erstellt und der Blutdruck

gemessen, mehr nicht.

Ich fragte diese Psychologin nach einer Untersuchung auf die

zahlreichen Erreger hin, die man immer wieder bei ME/CFS findet (diverse

Herpesviren wie Epstein-Barr-Virus, HHV-6, HHV-7 etc, Enteroviren etc.), ich

fragte nach einem MRT, mit dem man die bei der großen Mehrzahl der

ME/CFS-Patienten vorhandenen signalintensiven Läsionen im Gehirn erkennen

kann, nach einem funktionellen MRT, das die Durchblutungs- und sonstigen

Stoffwechselstörungen im Gehirn sichtbar machen kann, ob auf eine

Dysfunktion bzw. Aktivierung der Gliazellen hin untersucht würde, was alles

ja als Ursache neuroendokrinologischer Anomalien infrage käme und deshalb

untersucht werden müsste - das wird alles nicht untersucht.

Das Kardinalsymptom des ME/CFS und

seine molekularen und genetischen Korrelate werden außer Acht gelassen

Ein weiterer Knackpunkt dieser Studie ist

also die

absolute Einengung auf biologische Marker der Stressachse. Es

werden ansonsten KEINE der zahlreich nachgewiesenen Anomalien

untersucht, wie sie etwa

Malcom Hooper oder

Anthony Komaroff in seiner Broschüre aufzählen

oder wie sie in der Kanadischen

Konsensdefinition als Krankheitskriterien enthalten sind. Allein die aber würden zu

einer wirklichen Erfassung des ME/CFS und vielleicht sogar zu einer

Ursachenforschung beitragen. Das wird in dieser Studie alles außen vor gelassen.

Laut Auskunft der Psychologin werden Cortison, Alpha-Amylase, das Zytokin IL6, CRP und TNF

alpha gemessen - vor und nach dem Stresstest.

Den Ursachen eventueller Abweichungen dieser Parameter

wird

also nicht auf der Ebene der bereits vorhandenen Forschungsergebnisse in der

umfangreichen medizinischen Literatur über ME/CFS nachgegangen, sondern nur

unter der eingeschränkten Fragestellung, wie sich künstlich ausgelöster

"Stress" auf diese ebenfalls eingeschränkten Parameter auswirkt.

Die zahlreichen anderen Einflussfaktoren

auf diese Parameter werden offenbar überhaupt nicht untersucht.

Der für die Marburger Studienzwecke

künstlich ausgelöste "Stress" besteht in "einer Art Schultest", d.h. einem

psychologischen Stresstest. In dem Gespräch mit der Psychologin wandte ich

ein, das entscheidende Definitionskriterium des ME/CFS sei aber doch die

Reaktion auf körperliche und geistige Belastung und nicht die Reaktion auf

psychischen Stress. Deshalb müsse man dann doch eigentlich die Anomalien messen,

die sich infolge körperlicher und/oder geistiger Belastung ergeben.

Hierauf

bekomme ich als "Antwort" nur den Hinweis, sie würden nicht zwischen

körperlicher und geistiger Belastung trennen, weil das Gehirn bei dem

Stresstest ja auch belastet würde und arbeiten müsse.

Die Marburger Forscher können also das Kardinalsymptom des

ME/CFS, die Zustandsverschlechterung nach körperlicher und/oder geistiger

Belastung, gar nicht messen, denn einen solchen Belastungstest führen sie nicht durch. Ein

psychologischer Stresstest ist etwas anderes und hat wahrscheinlich auch

andere molekularbiologische Folgen.

Die entscheidenden Einflussfaktoren werden demnach nicht

berücksichtigt, und zwar die von der Gruppe um Alan Light und anderen

nachgewiesenen, für ME/CFS typischen Anomalien infolge

körperlicher/geistiger Belastung (siehe z.B.

[3],

[4],

[5], [6],

[7], [8], [9]). Wenn

diese Einflussfaktoren nicht gemessen werden, kann man schwerlich Schlüsse

daraus ziehen, was ein (zusätzlicher) psychologischer Stress bei

ME/CFS-Patienten an Veränderungen auf die von den Marburgern getesteten

Parameter hat.

Die Forscher berücksichtigen deshalb auch aller

Wahrscheinlichkeit nach auch einen weiteren Einflussfaktor nicht: nämlich die Auswirkungen der Belastung, die allein die

Reise nach Marburg und die Teilnahme an dieser Studie auf diese von Light et

al. untersuchten Parameter hätte - und damit auch auf die von den Marburger

Forschern gemessenen Parameter (Cortison, Alpha-Amylase,

das Zytokin IL6, CRP und TNF alpha). Es fehlt ihnen also von

vorneherein eine entscheidende Einflussgröße, die berücksichtigt werden

müsste, wenn die Ergebnisse der Messungen von Cortison,

Alpha-Amylase, das Zytokin IL6, CRP und TNF-alpha interpretiert werden.

Allein aus diesen äußerst eingeschränkten Parametern soll dann eine

Schlussfolgerung für die o.g. - wahrscheinliche - Studienhypothese gezogen

werden.

Aber da aufgrund der o.g. Teilnahmebedingungen und der

verwendeten "CFS"-Definition mit hoher Wahrscheinlichkeit keine oder nur

ganz wenige leicht erkrankte ME/CFS-Patienten daran teilnehmen, erübrigt

sich die Berücksichtigung der für ME/CFS typischen molekularbiologischen und

Genexpressionsanomalien ja sowieso...

Sowohl die Auswahl der Studienkohorte als

auch die äußerst eingeschränkte Auswahl zu messender neuroendokriner

Parameter und vor allem die scheuklappenähnliche Sicht auf die bereits

vorhandene biomedizinische ME/CFS-Forschung lassen diese Studie von

vorneherein als obsolet erscheinen.

Dennoch wird sie mit hoher

Wahrscheinlichkeit einen großen Einfluss haben, denn sie fällt auf ein

reichlich beackertes und fruchtbares Feld: das der Vorurteile und

Falschinformationen über ME/CFS in Medizin, Sozialwesen und allgemeiner

Öffentlichkeit. Und das der penetranten Vermischung von "Chronischer

Erschöpfung" mit ME/CFS (dem WHO-ICD-Code G93.3 und der Kanadischen/Internationalen

Konsensdefinition entsprechend).

Kaum jemand wird sich in die Hintergründe,

in die methodischen Fehler, in die Falschannahmen und Ursachen für falsche

Schlussfolgerungen vertiefen. Was in den Köpfen von Medizinern, Gutachtern,

Mitarbeitern von Rentenversicherungen und Arbeitsämtern und der allgemeinen

Öffentlichkeit hängen bleiben wird ist dieser Blödsinn: "CFS" kommt von Stress und

frühkindlicher Misshandlung, von Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen,

sexuell missbrauchen und anderweitig traumatisieren. Und

man kann das jetzt mit objektiven Messverfahren - niedriger Cortisolspiegel etc. -

ermitteln und bestimmen.

Das

hat es also auf sich mit der Erforschung "biologischer Biomarker des CFS",

wie der Studientitel so großspurig verspricht.

Solche (angenommenen) traumatischen

Erfahrungen, mit dem Risiko "CFS" zu

entwickeln zu verknüpfen, ist ein weiterer fundamentaler Fehler des Studiendesigns.

Denn es wird

aus einem statistischen Zusammenhang auch gleich eine Verursachungshypothese

gemacht - also: frühkindliche Traumata verursachen all diese

gemessenen Anomalien. Das bereits ist eine unzulässige Schlussfolgerung.

Und geradezu gefährlich ist die umgekehrte Schlussfolgerung, die

der naive Leser aus einer solchen unsauberen Studie zieht: Da "CFS" von

frühkindlichen Traumata kommt, von sexuellem Missbrauch, von körperlicher und

seelischer Misshandlung, von Vernachlässigung und Verlusterfahrungen, muss

jemand, der "CFS" hat, solche frühkindlichen Traumata erlebt haben. Und Kinder

und Jugendliche mit CFS werden von ihren Eltern sexuell missbraucht, misshandelt

und vernachlässigt. Eine solche Schlussfolgerung ist kompletter Unsinn.

Sie wird aber alle bereits vorhanden Vorurteile samt ihrer

grausamen Folgen bestärken. Es ist bereits jetzt so, dass in vielen Ländern Eltern erkrankter Kinder

und Jugendlicher von Behörden, von Ärzten und Psychiatern beschuldigt werden,

die Krankheit ihrer Kinder verursacht zu haben und folglich mit dem Entzug des

Sorgerechts bedroht werden, dass Jugendämter und Richter den Eltern die Kinder

wegnehmen und sie ihn Pflegefamilien, Psychiatrien oder andere Kliniken stecken,

in denen man ihrer Erkrankung nicht nur nicht gerecht wird, sondern ihnen durch

Überlastung und falsche Behandlung auch noch schadet.

Auch den Eltern kann eine solche Unterstellung extremen Schaden

zufügen. Der Vorwurf, die eigenen Kinder misshandelt, gar missbraucht zu haben,

kann zum Ende einer Berufslaufbahn und zur Zerstörung der Reputation der Eltern

führen, zu sozialer Isolation - und traumatischen Erfahrungen für Eltern und

Kinder gleichermaßen.

Es erscheint absurd und zynisch, dass das Ziel der Studie

die Erforschung der Folgen früher traumatischer Erfahrungen sein soll, sie

jedoch in ihrem Ergebnis sie dazu führen wird, dass - zumindest die

ME/CFS-Patienten und ihre Angehörigen - eine Menge der beklagten "adverse

experiences" machen werden, und zwar genau durch die Auswirkungen einer solchen

Studie.

Dass ein solch unwissenschaftliches Vorgehen solch dramatische -

traumatische - Auswirkungen auf die Betroffenen und ihre Familien haben kann,

scheinen sich die Autoren dieser Studien und auch der Marburg-Studie nicht vor

Augen geführt zu haben.

Auch das spricht dafür, dass sie keinerlei Erfahrung mit

ME/CFS-Patienten zu haben scheinen - oder diesen nicht zuhören. Denn nahezu alle

ME/CFS-Patienten, erst recht Kinder und Jugendliche und ihre Eltern, berichten

von solch grausamen Misshandlungen, Demütigungen und Bedrohungen durch Ämter,

Psychiater, Gutachter, Richter und Ärzte.

Eindrücklich dokumentiert sind sie in dem gerade

herausgekommenen Film "In engen Grenzen - Leben mit CFS" sowie der

anschließenden Expertenrunde im 1. Selbsthilfe-Treff der Autoren des Films. Und

wenn man sich den Film "Voices from the Shadows" ansieht, dann weiß man,

dass die Autoren der Marburg-Studie offenbar keine Vorstellung von ME/CFS haben

- oder vielleicht auch nicht haben wollen.

Ich habe die o.g. Psychologin gefragt, ob sie den Film "In engen

Grenzen - Leben mit CFS" denn kenne? Ganz unbeeindruckt sagte sie: Ja, den habe

ich gesehen. Ist eine solche Kälte Ausdruck "professioneller Distanz" oder

schlichter Zynismus?

Im Ergebnis wird diese Studie mit ihrem bereits vorher

festgelegten Ergebnis und einem Studiendesign, das ausschließlich dazu angelegt

ist, dieses zu "bestätigen", eher das Ende jeglicher Erforschung der

biomedizinischen Ursachen des ME/CFS in Deutschland besiegeln als diese, wie

proklamiert, voranzutreiben.

Noch einmal

- wer führt diese Studie durch? Und warum?

Die Studie findet an der "an

der Professur für Klinische Biopsychologie der Philipps-Universität Marburg "

statt. Biopsychologie setzen Autoren wie der Studienleiter Urs Nater in ihren

Schriften übrigens mit Psychiatrie gleich. Und in diesem von

ihm entwickelten Fragebogen

zählt er "CFS" zu den "funktionellen

somatischen Syndromen". (Welche Ideologie sich hinter diesem Begriff

verbirgt, können sie unten in

dem zitierten Artikel von Barsky und Borus lesen.)

Die Studie wird von

zwei Psychologinnen durchgeführt - laut Informationsblatt für Patienten

eine Frau Susanne

Fischer, M.Sc. und die Dipl.-Psych. Charlotte Markert.

Auch der Studienleiter Urs Nater ist Psychologe. Es ist also keine Studie, die von

Ärzten durchgeführt wird, die irgendeine Ahnung über die zahlreich nachgewiesenen und

komplexen Anomalien bei ME/CFS hätten.

Wenn

eine Studie auch nur irgendeinen Sinn für ME/CFS-Patienten haben sollte, dann

müssten Fachleute mit langjähriger Erfahrung in Erforschung und Behandlung

des ME/CFS wie etwa Kurt Müller, Wilfried Bieger, Wolfgang Huber oder Carmen

Scheibenbogen u.v.a.m. daran mitwirken oder diese durchführen. Sie haben

allesamt ein profundes Wissen über die molekularbiologischen Anomalien und

die Infektionen bei ME/CFS, und sie haben vor allem eines: Erfahrung mit

dieser schweren Erkrankung und Respekt vor ihren Patienten.

Für die Lösung des

Problems des ME/CFS brauchen die Betroffenen genau solche medizinische

Forschung und keine psychiatrische. Man würde auch nicht auf die Idee

kommen, AIDS, Krebs, koronare Herzerkrankungen, Multiple Sklerose oder

Lungenerkrankungen, die in ihren Auswirkungen ähnlich verheerend sind wie

ME/CFS, durch PSYCHIATRISCHE Studien erforschen zu wollen.

Ohne

Verschwörungstheorien anzuhängen, kann man sich schon fragen, welche Agenda

hinter einem solchen Vorhaben steckt. Geht es hier etwa darum, eine schwere

Erkrankung zu verleugnen, zu verharmlosen, damit Rentenversicherungen,

Krankenkassen und Sozialsystem nicht dafür bezahlen müssen, die Kranken

genauso wie alle anderen kranken Menschen zu versorgen?

Statt das zu tun, was

sie vorgeben, nämlich:

"Dadurch

können wir zur Verbesserung der Erkennung und Behandlung dieser Erkrankung

beitragen."

wird diese Studie dazu benutzt werden, die vorhandenen Vorurteile über die

Entstehung des "CFS" jetzt auch noch mit "Biomarkern" zu "untermauern". Das ist noch schlimmer als die dümmlichen Aussagen

eines Herrn Wessely und seiner Anhänger, denn sie geben sich den Anstrich von solider

Wissenschaft. Objektiv gemessene Biomarker!

Tatsächlich ist es

aber Ideologieproduktion und der Versuch, eine schwere Erkrankung

unsichtbar zu machen - ob gezielt oder aus Versehen, sei hier noch

dahingestellt. Geschieht hier etwa das, was Malcom Hooper als magische

Medizin bezeichnet hat, mit der man eine Krankheit zum Verschwinden

bringt?

Lesen Sie z.B.

Malcom Hoopers gründliche Analyse solcher Ideologien in Form einer

Kritik an den PACE Trials, die in vielen Ländern und auch Deutschland

als Beweis dafür verwendet werden, dass "CFS" eine psychische Erkrankung

sei, die man am besten mit kognitiver Verhaltenstherapie und

körperlicher Aktivierung behandelt. In der Tat eine kostengünstigere

"Behandlung" als die, die bei einer schweren neuro-immunologischen

Krankheit angebracht wäre.

MAGICAL MEDICINE - HOW TO MAKE AN ILLNESS DISAPPEAR

Und lesen Sie hier etwas über das wahre Gesicht dieser

Erkrankung - in ihren schweren Formen:

|

Von Klara, einer

schwerkranken Patientin aus Großbritannien

Der unten

verlinkte Artikel wäre zu Lachen, wenn er nicht so traurig wäre. Ich

habe besonders den Abschnitt “genossen”, der empfiehlt, dass ein

“klinischer Ansatz, der die biomedizinischen Faktoren überbetont und

die psychosozialen ignoriert” nicht wünschenswert sei. Zu Ihrer

Information: es steht KEINE biomedizinische Behandlung für

Myalgische Enzephalomyelits (ME) zur Verfügung. Und es gibt seit

Jahrzehnten beinahe KEINE medizinische Forschung. Nur Verleugnung

und beleidigendes Psychogeschwätz. Und der unten verlinkte Artikel

ist keine “Wissenschaft”, sondern eine Ansammlung von Meinungen,

allerdings sehr schädlichen Meinungen, die dazu führen, dass

weiterhin Millionen von Menschen weltweit geschadet wird.

In den vergangenen zwei Wochen war ich inkontinent,

habe vorrübergehend meine Sehfähigkeit verloren, meine Fähigkeit zu

schlucken und zu sprechen, ich hatte Mühe zu atmen, bin aufgrund

schwerer Schmerzen ohnmächtig geworden (die Schmerzen sind überall

in meinem Körper: in den Muskeln, in den Haarfollikeln, den Knochen,

den Adern, in jedem Organ, in den Augen… an Stellen, von denen man

vorher nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt), und ich war die

ganze Zeit über unfähig mich zu bewegen, habe die Fähigkeit zur

Kontrolle meiner Körpertemperatur verloren, und mein Körper zuckte

unkontrolliert über Stunden hinweg. Ich war nicht in der Lage, so

viel zu essen, wie ich das gebraucht hätte, weil ich zu schwach bin,

um die Nahrung zu verdauen.

Wenn da nicht mein Mann wäre, der mich pflegt – bis dahin, dass er

mir flüssige Nahrung gibt oder mich wäscht, wenn dies nötig ist (und

wenn ich das aushalten kann, denn es ist bei dieser Krankheit

möglich, dass man so schwach wird, dass selbst das Gewaschenwerden

zu viel ist) – dann wäre ich schon lange tot.

Und ich „wähle“ mir nicht aus, in einem solchen

Zustand zu sein oder „ziehe“ dies „vor“ aufgrund des „Wunsches nach

Rechtsstreitigkeiten“ oder irgendwelcher anderer beleidigender

Blödsinn, der in der unten verlinkten „Forschungsstudie“ aufgezählt

wird. Wie jeder andere Mensch auch würde ich liebend gerne das Leben

führen, das ich vor beinahe einem Jahrzehnt verloren habe: ein

Leben, in dem man seinen Lebensunterhalt verdient, eine Familie

gründet und Hobbys hat. Niemand wählt sich ein Leben in Schmerzen

und Isolation und mit einer Unzahl an anderen grauenhaften Symptomen

aus.

Bitte helfen Sie mir, ein Bewusstsein darüber zu

schaffen, wie schrecklich diese Krankheit in ihren schweren Formen

ist (und es gibt Menschen, denen es noch VIEL schlechter geht als

mir). Das nächste Mal, wenn sich jemand Ihnen gegenüber über

ME-Patienten lustig macht, können sie sagen: „Ich kenne diese Frau,

die ein erfülltes Leben geführt hat, die hart gearbeitet und ihr

Leben genossen hat, und dann hat sie irgendein Virus eingefangen,

und ihr Leben war praktisch über Nacht in einen Alptraum verwandelt

worden, der immer schlimmer wird. Das hat nichts mit einer

Einstellung oder einem Mangel an Motivation zu tun. ME ist ganz

ähnlich wie Multiple Sklerose oder Lupus erythematodus, aber sie

kann zu noch stärkerer Behinderung führen. Und es hat in den letzten

beinahe drei Jahrzehnten keine bedeutende Forschung gegeben, um

herauszufinden, was da nicht stimmt geschweige denn, wie man diese

Krankheit behandeln kann. Und manchmal tritt sie in epidemischen

Ausbrüchen auf, und die Menschen können auch daran sterben.“

Danke!

Ann Intern

Med. 1999 Jun 1;130(11):910-21.

Barsky AJ,

Borus JF.

Source

Division of

Psychiatry, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachusetts

02115, USA.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10375340

Abstract

· The term functional somatic

syndrome has been applied to several related syndromes characterized

more by symptoms, suffering, and disability than by consistently

demonstrable tissue abnormality. These syndromes include multiple

chemical sensitivity, the sick building syndrome, repetition stress

injury, the side effects of silicone breast implants, the Gulf War

syndrome, chronic whiplash, the chronic fatigue syndrome, the

irritable bowel syndrome, and fibromyalgia. Patients with functional

somatic syndromes have explicit and highly elaborated

self-diagnoses, and their symptoms are often refractory to

reassurance, explanation, and standard treatment of symptoms. They

share similar phenomenologies, high rates of co-occurrence, similar

epidemiologic characteristics, and higher-than-expected prevalences

of psychiatric comorbidity. Although discrete pathophysiologic

causes may ultimately be found in some patients with functional

somatic syndromes, the suffering of these patients is exacerbated by

a self-perpetuating, self-validating cycle in which common, endemic,

somatic symptoms are incorrectly attributed to serious abnormality,

reinforcing the patient's belief that he or she has a serious

disease. Four psychosocial factors propel this cycle of symptom

amplification: the belief that one has a serious disease; the

expectation that one's condition is likely to worsen; the "sick

role," including the effects of litigation and compensation; and the

alarming portrayal of the condition as catastrophic and disabling.

The climate surrounding functional somatic syndromes includes

sensationalized media coverage, profound suspicion of medical

expertise and physicians, the mobilization of parties with a vested

self-interest in the status of functional somatic syndromes,

litigation, and a clinical approach that overemphasizes the

biomedical and ignores psychosocial factors. All of these influences

exacerbate and perpetuate the somatic distress of patients with

functional somatic syndromes, heighten their fears and pessimistic

expectations, prolong their disability, and reinforce their sick

role. A six-step strategy for helping patients with functional

somatic syndromes is presented here.

|

Literatur für diesen Artikel

[1]

Childhood Trauma and

Risk for Chronic Fatigue Syndrome, Association With

Neuroendocrine Dysfunction

Christine Heim, PhD; Urs

M. Nater, PhD; Elizabeth Maloney, MS, DrPH;

Roumiana Boneva, MD, PhD; James F.

Jones, MD; William C. Reeves, MD, MSc. Arch Gen Psychiatry. 2009

Jan;66(1):72-80.

Volltext hier,

PubMed-Eintrag hier

[2]

Early

adverse experience and risk for chronic fatigue syndrome: results from a

population-based study. Heim C, Wagner D, Maloney E, Papanicolaou DA,

Solomon L, Jones JF, Unger ER, Reeves WC.

Arch Gen Psychiatry. 2006 Nov;63(11):1258-66.

Volltext hier

[3] Differences in Metabolite-Detecting, Adrenergic,

and Immune Gene Expression After Moderate Exercise in Patients With Chronic

Fatigue Syndrome, Patients With Multiple Sclerosis, and Healthy Controls,

Andrea T. White, Alan R. Light, Ronald W. Hughen, Tomothy A. VanHaitsma,

Kathleen C. Light, 2012

http://www.psychosomaticmedicine.org/content/early/2011/12/07/PSY.0b013e31824152ed.abstract

[4]

VanNess JM, Stevens SR,

Bateman L, Stiles TL, Snell CR. Postexertional malaise in women with chronic

fatigue syndrome. J Womens Health (Larchmt). 2010;19:239-44. 2010

http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/jwh.2009.1507 Siehe auch

deutschsprachigen Bericht auf

http://www.cfs-aktuell.de/februar10_1.htm

[5]

White AT, Light AR, Hughen

RW, et al. Severity of symptom flare after moderate exercise is linked to

cytokine activity in chronic fatigue syndrome. Psychophysiology. 2010;474:615-24

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8986.2010.00978.x/abstract

[6]

Moderate Exercise Increases Expression for Sensory, Adrenergic, and Immune Genes

in Chronic Fatigue Syndrome Patients But Not in Normal Subjects, an R. Light,

Andrea T. White, Ronald W. Hughen, and Kathleen C. Light

http://www.jpain.org/article/PIIS1526590009005744/abstract?rss=yes

[7]

VanNess, MJ, Snell CR,

Stevens SR, Stiles TL. Metabolic and Neurocognitive Responses to an Exercise

Challenge in Chronic Fatigue Syndrome (CFS). Med Sci Sports Exerc. 2007;39 (5

Suppl):S445. Siehe auch hier:

http://www.cfs-aktuell.de/juli07_1.htm

[8]

M.E. Ciccolella, CR Snell,

SR Stevens, TL Stiles, J.M VanNess. Chronic fatigue syndrome and the abnormal

exercise stress test International Association for CFS, January, 2007 Siehe

http://www.cfs-aktuell.de/juli07_1.htm

[9] Cooper

DM, Radom-Aizik S, Schwindt CD, Zaldivar F. Dangerous exercise: lessons learned

from dysregulated inflammatory responses to physical activity. J Appl Physiol.

2007;103:700–709.

http://jap.physiology.org/content/early/2007/05/10/japplphysiol.00225.2007.full.pdf

Literatur von Urs Nater und

seinen Forschungskollegen

finden Sie

hier -

nach unten scrollen, dort ist eine Literaturliste von und mit Urs Nater

Interessant ist hier auch die Beschreibung der sogenannten

Lichtenberg Professur, in deren Rahmen auch diese Studie stattfinden.

Dort lesen wir über die Forschungsinteressen dieser Gruppe:

"Ausgangspunkt und

Schnittstelle unserer

Forschungsvorhaben ist das Thema

Stress, durch Stress ausgelöste

psychologische und

physiologische Veränderungen,

die unter kurzfristigen

Bedingungen eine förderliche

Anpassung an die Situation

erlauben, unter chronischen

Bedingungen jedoch pathologische

Störungen zur Folge haben

können.

Unsere

Arbeitsgruppe ist daran

interessiert, die Mechanismen

stress-bezogener Erkrankungen in

einer Kombination aus

verschiedenen Methoden und

Strategien unterschiedlichster

Forschungsrichtungen näher zu

beleuchten. Hierbei vereinen

sich die Erfassung

psychologischer Messungen,

peripherphysiologischer

Stressmarker (z.B. die

Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse,

das Autonomie Nervensystem, das

Immunsystem) und modernster

Technologien der funktionellen

Genomanalyse.

Neben der Anwendung

zahlreicher bereits etablierten

Methoden geht es uns auch um die

Entwicklung, Evaluierung und

Etablierung neuer Methoden zur

Erfassung psychologischer und

physiologischer Reaktionen auf

Stress.

Die Bestimmung

zugrundeliegender biologischen

Mechanismen bietet vielfältige

Möglichkeiten der verbesserten

Diagnostik und Klassifikation

auf der einen Seite und der

Entwicklung erfolgreicher

therapeutischer Interventionen

(z.B. Stressmanagement-Training,

musiktherapeutische

Interventionen,

sporttherapeutische

Interventionen)."

Aus:

http://www.uni-marburg.de/fb04/team-nater/forschung

|

|

|

KEINE EMPFEHLUNG

Auszüge aus einer der neuesten Veröffentlichungen von

Urs Nater über das, was er unter "Chronic Fatigue Syndrome" versteht

Chronic fatigue syndrome. 2012: Urs M Nater; Christine M Heim;

Charles Raison, Handbook of clinical neurology / Neurobiology of

Psychiatric Disorders (Handbook of Clinical Neurology): Series, 106

Thomas E Schlaepfer Elsevier 2012, edited by P.J. Vinken and G.W.

Bruyn 2012;106():573-87.

http://www.amazon.de/dp/0444520023/ref=rdr_ext_tmb

Definition

In letzter

Zeit wurden Anstrengungen unternommen, die Falldefinitions-Symptome

des CFS objektiv zu untersuchen. Personen wurden als CFS-Patienten

klassifiziert, wenn sie die folgenden drei empirisch abgeleiteten

Kriterien erfüllen, wie sie von psychometrisch evaluierten

Fragebögen untersucht wurden (Reeves et al., 2005): (1) schwere

Erschöpfung, (2) beträchtliche funktionelle Beeinträchtigung und (3)

Vorhandensein von substantiellen Begleitsymptomen.

Kognitiv-verhaltensmäßige Faktoren S. 579-580

Kognitive-verhaltensmäßige Faktoren sind häufig mit der Ätiologie

und der Aufrechterhaltung des CFS in Verbindung gebracht worden

(Suraway et al., 1995), wobei sich die Forschung primär auf zwei

breite Kategorien von Krankheitswahrnehmungen und Coping-Stilen

konzentriert hat. Was die Krankheitswahrnehmung betrifft, so

berichten CFS-Patienten oft, dass sie glauben, ihre Erkrankung sei

die Folge einer körperlichen Krankheit (Clements et al., 1997; Deale

et al.; 1998). Es konnte gezeigt werden, dass Patienten, die ihre

Erkrankung als eine schwerwiegende Krankheit betrachteten und die

glaubten, sie hätten keinerlei Kontrolle über ihre Erkrankung und

die nur geringe Möglichkeiten für eine Heilung sahen, über stärkere

Beeinträchtigungen und eine erhöhte Symptomlast berichteten

(Heijmans, 1998). In ähnlicher Weise führte nach einer weiteren

Studie (Cathebras et al.; 1995) die Neigung, die

Erschöpfungssymptome somatischen Ursachen zuzuschreiben zu mehr

Symptomen. Eine geringe Selbstwirksamkeit [= die Überzeugung, in

einer bestimmten Situation die angemessene Leistung erbringen zu

können, d.Ü.] (Findley et al., 1998) sowie eine eigennützige, mit

Schutzbehauptungen durchsetzte Art der Zuschreibung und der

Krankheitszuschreibung (Cresswell und Chalder, 2003) sind ebenfalls

als typisch für CFS-Patienten ermittelt worden. Interessanterweise

können die Krankheitsüberzeugungen die spätere Entwicklung der

Erschöpfungssymptome beeinflussen. Eine Studie von Candy et al.

(2003) hat gezeigt, dass die Ausprägung der Erschöpfung 3 und 6

Monate nach einer infektiösen Mononukleose [Pfeiffer’sches

Drüsenfieber, d.Ü.] durch die subjektiven Erwartungen prognostiziert

werden konnten, wie lange es dauern würde, bis sich der Betroffene

wieder erholen würde. CFS kann aber nicht nur mit einer veränderten

Krankheitswahrnehmung auf Seiten des Patienten in Verbindung

gebracht werden, sondern auch mit der veränderten

Krankheitswahrnehmung auf Seiten derjenigen, die den Kranken

versorgen. Eine Studie von Lehrman et al. (2002) hat gezeigt, dass

das Fehlen einer Legitimierung der Krankheit durch den Arzt bei

CFS-Patienten zu höheren Werten an Depressivität und Angst führen

kann. Was noch wichtiger ist, eine kürzlich durchgeführte Umfrage

unter Allgemeinärzten deckte auf, dass etwa die Hälfte der befragten

Ärzte nicht glaubte, dass es die Krankheit überhaupt gäbe (Thomas

und Smith, 2005). Deshalb – wenn CFS-Patienten und ihre Ärzte beide

kein angemessenes Wissen über CFS haben und glauben, dass die

Krankheit durch organische Faktoren verursacht würde, dann kann das

Ergebnis ungünstig sein.

Es gibt eine

umfassende Literatur über dysfunktionale Coping-Stile bei

CFS-Patienten, wobei etliche Studien einen maladaptiven [schlecht

angepassten] Coping-Stil bei CFS dokumentieren (Ax et al., 2002). Es

wurde gezeigt, dass Patienten mit CFS beträchtlich mehr

Flucht-/Vermeidungsstrategien einsetzen als gesunde Kontrollen

(Blakely et al., 1991; Cope et al., 1996). Zu den

Flucht-/Vermeidungsstrategien gehört es, sich von stressigen

Situationen und ihren verhaltensmäßigen und kognitiven/emotionalen

Folgen freizumachen oder sie zu vermeiden. In Übereinstimmung mit

diesem Forschungsergebnis haben Afari und Kollegen (2002)

beobachtet, dass Zwillinge mit CFS oder anderer chronischer

Erschöpfung mehr Vermeidungsstrategien einsetzten als ihre

nicht-erschöpften Geschwister. Eine weitere Studie zeigte dass

CFS-Patienten häufiger abwehrende Coping-Stile einsetzten als

gesunde Kontrollen oder Patienten mit anderen chronischen

Krankheiten (Cresswell und Chalder, 2001), und eine

bevölkerungsbezogene Studie fand heraus, dass CFS-Fälle häufiger

Flucht-/Vermeidungsstrategien einsetzten als nicht-erkrankte

Kontrollen (Nater et al., 2006). Interessanterweise gab es einen

Zusammenhang zwischen kognitiven Bewertungen und maladaptiven

Coping-Stilen mit den klinischen Merkmalen des CFS (d.h. der Schwere

der Erschöpfung, der Beeinträchtigung, der Krankheitslast,

psychosozialen Problemen und psychiatrischer Komorbidität) (Antoni

et al., 1994), wobei eine weitere Studie mit einer

bevölkerungsbezogenen Stichprobe von CFS-Fällen spezifisch gezeigt

hat, dass das Flucht-/Vermeidungsverhalten zusammenhing mit der

Schwere der Erschöpfung, Schmerzen und Behinderung (Nater et al.,

2006). Trotz dieser relativen Übereinstimmung der Ergebnisse hat

eine andere gemeindebasierte Studie von chronischer Erschöpfung

ergeben, dass es keine Unterschiede bei den Coping-Stilen von

CFS-Patienten und gesunden Kontrollen gibt (Jason et al., 2003).

Zusammengenommen lassen diese Studien darauf schließen, dass CFS

zusammenhängt mit dysfunktionalen Krankheitsüberzeugungen und

Coping-Stilen, die potentiell zu unangemessenen

Behandlungsbemühungen und regulativer Anpassung auf

Herausforderungen führen, mit der Folge von andauernder Erschöpfung

und weiteren, damit zusammenhängenden Symptomen. Die Identifikation

von kognitiven-verhaltensmäßigen Faktoren könnte letztendlich zu

einer weiteren Entwicklung von Interventionsstrategien auf der Basis

von kognitiven und verhaltensmäßigen Veränderungen führen.

Behandlung

(a.a.O., S. 580-81)

Im Einlang mit dem Fehlen von

eindeutig identifizierten pathophysiologischen Mechanismen bei CFS

bleibt die Behandlung der Störung kontrovers und weit davon

entfernt, angemessen zu sein. Tatsächlich bezeugt die verwirrende

Ansammlung von verhaltensmäßigen, pharmakologischen und alternativen

Behandlungen, die bei CFS-Patienten eingesetzt werden, wie viel noch

getan werden muss im Sinne der Entwicklung, Überprüfung und

Umsetzung von voll wirksamen Therapien für diese oft verheerende

Erkrankung (Whiting et al., 2001).

Von allen Behandlungsansätzen werden am besten gestützt durch

randomisierte Doppelblindstudien sowie durch Metaanalysen dieser

Studien kognitive Verhaltenstherapie (CBT) und Graded-Exercise

[allmählich gesteigertes körperliches Training]. Die Strategien der

kognitiven Verhaltenstherapie bei CFS umfassen typischerweise die

Organisation von Aktivitäts- und Ruhezyklen, die Einleitung

allmählicher Steigerung der Aktivitäten, die Einführung eines

durchgängigen gesunden Schlafverhaltens und den Versuch, die

Überzeugungen über das Selbst sowie die Krankheitszuordnungen

umzustrukturieren (Chalder, 2005). Es wurde gezeigt, dass kognitive

Verhaltenstherapie die Erschöpfung vermindert und die

Funktionsfähigkeit bei Erwachsenen und Jugendlichen verbessert,

verglichen mit abwartenden und aktiven (häufig entspannenden)

Interventionen. (Sharpe et al., 1996; Deale et al., 1997, 2001;

Prins et al., 2001).Eine Studie fand heraus, dass der Nutzen über 5

Jahre erhalten blieb(Deale et al., 2001), während eine andere Studie

keinen langfristigen Nutzen für kognitive Verhaltenstherapie fand

(Leone et al., 2006). Eine weitere Studie lässt darauf schließen,

dass kognitive Verhaltenstherapie auch die Selbstwahrnehmung der

kognitiven Probleme verbessert, ohne die tatsächliche kognitive

Leistungsfähigkeit bei CFS-Patienten

zu verbessern (Knoop et al., 2007).

Graded-Exercise-Therapie [ansteigendes körperliches Training] zielt

darauf ab, den Patienten zu helfen, ein strukturiertes

Aktivitätsprogramm zu entwickeln, dass die aerobe Aktivität

allmählich steigern soll, üblicherweise in Form von Laufen (Rimes

and Chalder, 2005). Genauso wie für die kognitive Verhaltenstherapie

lassen randomisierte Studien hier auf eine Wirksamkeit schließen

(Fulcher and White, 1997; Wearden et al., 1998; Powell et al., 2001,

2004; Wallman et al., 2004). Jedoch unterliegt auch die kognitive

Verhaltenstherapie beträchtlichen Einschränkungen, u.a. einer

niedrigen Rate von Krankheitsremission [Besserungsrate], einer

größeren Auswirkung auf die Selbstwahrnehmung der Behinderung als

auf die Funktionalität als solcher (Knoop et al., 2007) und der

Unbeliebtheit bei vielen CFS-Patienten (Abbot and Spence, 2006).

Außerdem scheint die Rate positiver Reaktionen auf kognitive

Verhaltenstherapie in der klinischen Praxis deutlich niedriger zu

sein als die, die in kontrollierten Studien beobachtet wurde. Im

Einklang damit scheinen die Raten positiver Reaktion sogar in

kontrollierten Studien niedriger zu sein, wenn vergleichsweise wenig

erfahrene Therapeuten die Intervention durchführen. (Prins et al.,

2001). Die Ergebnisse sowohl bei kognitiver Verhaltenstherapie als

auch bei ansteigendem körperlichen Training können wahrscheinlich

optimiert werden, wenn man eine angemessene Auswahl der Patienten

vornimmt. Im Allgemeinen ist es unwahrscheinlicher, dass

Patientenauf eine der verhaltensmäßigen Interventionen ansprechen,

die eine schlechte soziale Funktionsfähigkeit haben, ein geringes

Gefühl der Kontrolle in Bezug auf ihre Symptome und einen hohen Grad

an somatischer Voreingenommenheit und/oder Zuschreibung der

Erkrankung zu ausschließlich somatischen Ursachen haben (Rimes and

Chalder, 2005).

Die Reaktion auf alle Arten pharmakologischer Interventionen waren

bei Patienten mit CFS durchweg enttäuschend. Im Unterschied zu

komorbiden Erkrankungen wie etwa majorer Depression und

generalisierter Angststörung führt keine gegenwärtig verfügbare

pharmakologische Strategie verlässlich zu einer Remission der

Symptome, und selbst das bescheidenere Ziel einer symptomatischen

Besserung war nur schwer erreichbar, wenn die Substanzen in einer

plazebokontrollierten Doppelblindstudie untersucht wurden.

Antidepressiva sind beinahe sicher die am häufigsten verschriebenen

Medikamente, und dennoch lassen die mageren kontrollieren Daten, die

vorliegen, darauf schließen, dass sie bei der Erkrankung nicht

wirksam sind (Natelson et al., 1996; Vercoulen et al., 1996), und

soweit sie vielleicht helfen, lindern sie wahrscheinlich eher die

komorbiden Veränderungen der Stimmungslage als Kernmerkmale des CFS

(Wearden et al., 1998). Von den Antidepressiva haben die Substanzen,

die die Wiederaufnahme sowohl von Norepinephrin als auch Serotonin

blockieren, möglicherweise eine höhere Wirksamkeit als Substanzen,

die nur auf das Serotonin abzielen – angesichts von mehreren großen,

neueren Doppelblindstudien, die nahe legen, dass der

Norepinephrin-Serotonin-Hemmer Duloxetin die Kernsymptome der

Fibromyalgie vermindert, einer Erkrankung, die beträchtliche

Überlappungen zu CFS hat (Anrold et al., 2004, 2005). Andere

psychopharmakologische Substanzen, die möglicherweise für

CFS-Patienten von Nutzen sind, umfassen Psychostimulantien,

Schlafmittel und den neuen, die Wachheit fördernden Stoff Modafinil,

obwohl der Einsatz dieser Substanzen als empirisch betrachtet werden

muss. Einige Daten lassen darauf schließen, dass eine

Glucokortikoidtherapie bei CFS-Patienten möglicherweise einen Nutzen

hat (Cleare et al., 1999), aber die Ergebnisse sind nicht eindeutig

(Rowe et al., 2001). Obwohl Nahrungsergänzungsmittel und

komplementäre/alternative Behandlungsformen von CFS-Patienten häufig

eingesetzt werden, hat keine einen Nutzen gezeigt, wenn sie gut

strukturierten klinischen Studien unterzogen werden (Rimes and

Chalder, 2005).

Es gibt erhebliche Überschneidungen zwischen CFS und psychiatrischen

Erkrankungen. Zum Beispiel liegt die Prävalenz für aktuelle

generalisierten Angststörungen bei CFS zwischen 15% und 56,6%

(Buchwald et al,. 1997; Fischler et al, 1997;. Skapinakis et al,

2003a). Im Einklang mit der Tatsache, dass Müdigkeit ein häufiges

Symptom bei depressiven Störungen ist, wurde eine beträchtliche

Überlappung der Diagnosen CFS und Depressionen berichtet, wobei etwa

15-67% der CFS-Patienten die Diagnose einer depressiven Störung

erfüllen (Wessely et al., 1996 ; Buchwald et al,. 1997; Fischler et

al, 1997;. Skapinakis et al,. 2003a). Obwohl es einige

Überschneidungen in den Symptomen zwischen diesen psychiatrischen

Erkrankungen und CFS gibt, gibt es auch unterscheidende Symptome wie

etwa Selbstmordgedanken bei der Depression und Panikattacken bei

Angststörungen, die bei CFS-Patienten nicht häufiger vorkommen als

in der Allgmeinbevölkerung. Tatsächlich erfüllen zwischen

einem Drittel und der Hälfte aller Patienten mit CFS nicht die

gegenwärtigen Kriterien für irgendeine andere [!!! Sic!!]

psychiatrische Störung (Buchwald et al.; 1997; Fischler et al.,

1997), was darauf schließen lässt, dass CFS nicht nur eine

psychiatrische Begleiterscheinung ist.

CFS tritt häufig zusammen mit anderen medizinisch ungeklärten

Syndromen auf wie Fibromyalgie, multiple Chemikaliensensitivität,

Reizdarmsyndrom und Kiefergelenkstörungen. Diese Störungen haben mit

CFS gemeinsam, dass sie nach einer angemessenen medizinischen

Untersuchung nicht im Sinne einer konventionell definierten

medizinischen Krankheit erklärt werden können (B.arsky und Borus,

1999)

CFS ist am besten untersucht worden im Zusammenhang mit

Fibromyalgie, einem Syndrom mit charakteristischen Druckpunkten und

chronischen, diffusen Körperschmerzen (Wolfe, 1990). Man schätzt,

dass 21-80% der Fibromyalgie-Patienten auch die Kriterien für CFS

erfüllen (Aaron und Buchwald, 2003). Bei einer anderen lähmenden

Erkrankung, dem Reizdarmsyndrom, tritt ebenfalls häufig eine

Erschöpfung auf (Whitehead et al., 2002; Piche et al.; 2007). Trotz

der unterschiedlichen primären Symptomfoci jeder dieser Störungen

fand eine Metaanalyse eine beträchtliche Symptomüberscheidung

zwischen diesen Erkrankungen (Wessely et al., 1999). Die

Überschneidung der Krankheitsdefinitionen, der berichteten Symptome,

der Charakteristika der Patienten und der Behandlunsformen für viele

medizinisch ungeklärte Syndrome hat manche Forscher zu dem Vorschlag

geführt, dass diese Störungen willkürlich klassifiziert sind und als

unterschiedliche Manifestationen der gleichen biomedizinischen und

psychosozialen Prozesse betrachtet werden sollten. Eine logische

Konsequenz dieser Sichtweise ist die Tendenz, das Fallenlassen von

unterschiedlichen Krankheitskategorien zu befürworten zugunsten

eines dimensionalen, symptom-basierten Ansatzes (Wessely et al.,

1999). Es jedoch beachtenswert, dass es starke Gefühle auf beiden

Seiten der Kontroverse um den dimensionalen symptom-basierten Ansatz

einer Krankheitskategorie gibt, und dass das Problem wahrscheinlich

in der nächsten Zukunft nicht zu lösen ist (Barsky and Borus, 1999;

Wessely and White, 2004). |

Weitere Literatur von Urs Nater und Kollegen:

Diesen Vortrag "Der Einfluss

psychosozialer Faktoren auf chronische Erschöpfung: ein Strukturgleichungsmodell

Urs M. Nater, Brian Gurbaxani, Christine Heim und William C. Reeves (Atlanta,

USA)" hielt Urs Nater auf dem 28.

Symposium der Fachgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie der Deutschen

Gesellschaft für Psychologie (DGPs) 12.05.2010-15.05.2010 Programm hier:

http://www.symposium-klinische-psychologie-2010-mainz.de/a/pdf/Programm_Internet.pdf

u.nater@psychologie.uzh.ch

|

Aus:

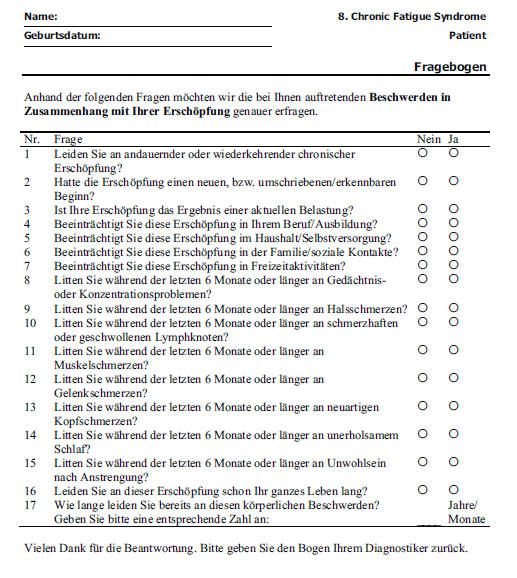

Fragebogen zur Erfassung funktioneller somatischer Syndrome S. 24-26, von

Urs Nater, Letzte Aktualisierung: 05.12.2011

Der "Fragebogen zur Erfassung funktioneller

somatischer Syndrome" - ein Instrument zur Nicht-Diagnose von ME/CFS

Wenn man sich den Abschnitt dieses Fragebogens

zur "Diagnose" eines "CFS" ansieht, wird klar, dass jemand die

"CFS"-Kriterien erfüllen kann, ohne das Kernsymptom des ME/CFS zu

haben: die Zustandsverschlechterung nach Belastung, die

post-exertional malaise. Nach dieser wird zwar gefragt (Punkt

15), aber sie ist nicht Bedingung für die Erfüllung der Kriterien.

(Interessant ist auch, dass Nater in Frage 15

den Begriff "Unwohlsein" für "malaise" verwendet, was zwar dem

Wörterbuch nach keine falsche Übersetzung ist, jedoch eine zynische

Beschreibung der massiven Symptome des ME/CFS ist - also eine im

Bedeutungszusammenhang eklatant falsche Übersetzung.)

Um diese Nater-Fragebogen-Kriterien zu

erfüllen, reicht es z.B. aus, wenn jemand sagt, die

Erschöpfung beeinträchtige ihn bei Freizeitaktivitäten und sozialen

Kontakten und er habe in den letzten 6 Monaten unter nicht

erholsamem Schlaf, Konzentrations- oder Gedächtnisproblemen, an

Muskelschmerzen und Gelenkschmerzen gelitten.

Somit wird deutlich, dass dieser Fragebogen zur

Erfassung funktioneller somatischer Syndrome eine ganz andere

Patientenpopulation erfasst als etwa die Kanadischen Kriterien,

dagegen jedoch potentiell eine große Anzahl unspezifischer

Erschöpfungszustände und psychiatrischer Krankheitsbilder

"diagnostiziert".

Wird dieser Fragebogen in einer Studie über

"CFS" verwendet, sagt diese mit hoher Wahrscheinlichkeit über

Patienten mit ME/CFS (Kanadische Kriterien, ICD-10 G93.3) nichts

aus, denn ME/CFS-Patienten machen dann allenfalls eine kleine

Minderheit der Studienkohorte aus und verschwinden vollends bei der

Auswertung der Daten im statistischen Rauschen. Magische Medizin,

mit der man eine Krankheit zum Verschwinden bringt?

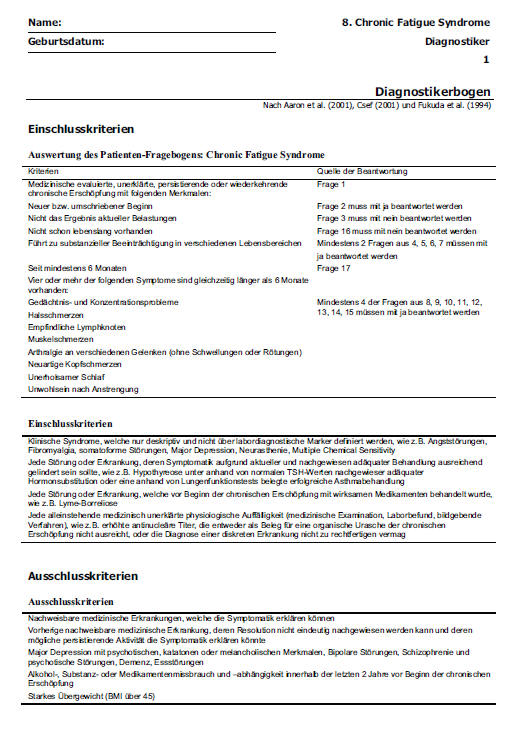

Interessant sind auch die "Zur

Routinediagnostik nicht empfohlene(n) Laboruntersuchungen" auf

S. 26: Epstein-Barr-Serologie, Enteroviren-Serologie,

Retroviren-Serologie, HHV-6-Serologie, Candida Albicans-Test,

Immunologische Verfahren wie NK-Zellen-Analyse, Zytokin-Bestimmung,

T-Zell-Aktivierungsmarker-Bestimmung und bildgebende Verfahren.

Es werden also genau alle die Untersuchungen

nicht gemacht, bei denen sich laut vorhandener, umfangreicher

Forschungsliteratur immer wieder charakteristische Abweichungen

gegenüber Gesunden und anderen Erkrankungen ergeben. Mit diesen

Parametern wäre eine labordiagnostisch bestätigte Identifizierung

von ME/CFS-Fällen durch einen einigermaßen informierten und mit

ME/CFS-Patienten vertrauten Arzt möglich. Sie fällt aber unter die

Kategorie "nicht empfohlen".

Wenn man sich ansieht, welche

Laboruntersuchungen hingegen empfohlen werden, so wird klar, dass

genau diese das ME/CFS nicht erfassen können (S. 26, erste

Tabelle linke Spalte), weil sie viel zu unspezifisch sind. Es ist

längst bekannt, dass man ME/CFS nicht mit einem kleinen oder großen

Blutbild, mit einer Urinanalyse oder Schilddrüsenhormonen bestimmen

kann.

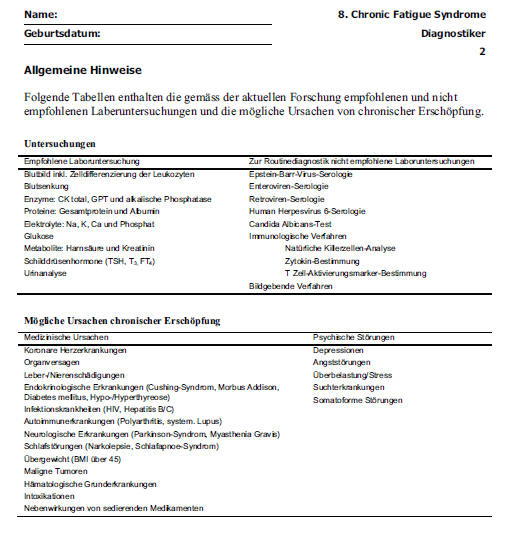

Nahezu absurd erscheint es, dass auf dieser

Seite 26 als "Mögliche Ursachen chronischer Erschöpfung"

(sic.) auch neurologische Erkrankungen aufgezählt werden. Es scheint

dem Autor dieses Fragebogens, Herrn Prof. Urs Nater, entgangen zu

sein, dass ME/CFS von der WHO seit 1969 als neurologische Erkrankung

klassifiziert ist.

Schlussfolgerung: Dieser Fragebogen ist

geradezu dazu angetan, wirkliche ME/CFS-Fälle nicht zu

diagnostizieren, während unspezifische und/oder psychische

"chronische Erschöpfung" eingeschlossen werden. Einmal abgesehen von

dem grundlegenden Fehler dieses Fragebogens, der "CFS" als

funktionelles somatisches Syndrom bezeichnet.

Man fragt sich, wie es sein kann, dass ein

Universitätsprofessor und angesehener Psychologe solche gravierenden

Fehler macht? Dass er nicht einmal die unterschiedlichen

Definitionen des "CFS" kennt und zu unterscheiden weiß zwischen

"Chronischer Erschöpfung", CFS nach den "empirischen" oder "operationalisierten"

Kriterien der CDC bzw. des William Reeves und ME/CFS nach der

Kanadischen bzw. der Internationalen Konsensdefinition? Und dieser

Fragebogen mit Sicherheit Eingang in die Diagnostik vieler

Universitäten und Studien findet? Z.B. auch in die oben analysierte

Studie?

S. 24

S. 25

S. 26

|

|